受動型から能動型へ。その先駆けとなる「Connecure ®」

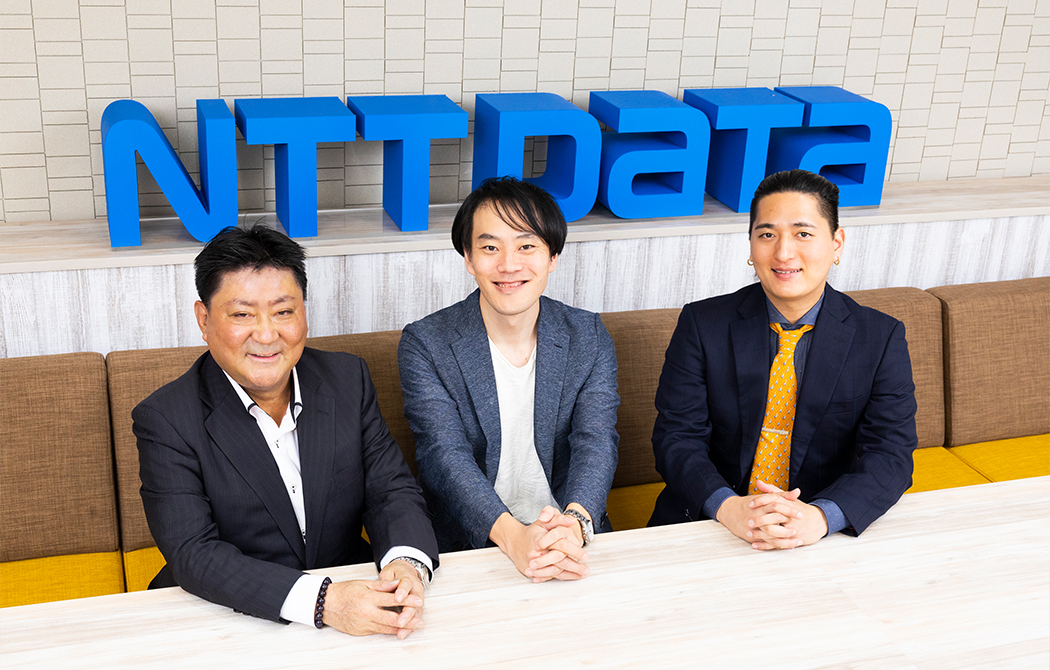

――まずは、皆さんの所属組織について教えてください。

江間

江間

ソリューション事業本部 セキュリティ&ネットワーク事業部は、様々な技術を組み合わせたサービスを企画・開発し、お客様の課題を解決することをミッションとしています。具体的には、国内外の通信キャリア回線サービスやネットワーク機器、AWSなどのパブリッククラウド、SASE(Secure Access Service Edge)、コラボレーション系SaaS、モバイルサービス、デバイスといった要素を含むサービス開発に取り組んでいます。

尾崎

尾崎

その中で私たち3名は、「Connecure®」というサービスの企画・開発に携わっています。

「Connecure®」は、インターネットや他のネットワークから物理的・論理的に遮断された閉域ネットワークで、AnserDataPortやOpenCanvasに代表される金融機関取引サービスにも安心・安全に接続できる共同利用型ネットワークサービスをコンセプトに誕生しました。

町田

町田

ネットワーク統括部としては、主にお客様のご要望を受け開発を進める請負型と、多岐にわたる要素を組み合わせたサービスを企画・開発して提供するサービス型に分かれ、業務を進めています。

その中で「Connecure®」はサービス型に分類されるプロジェクトです。サービス型はNTTデータが発足当初から共同利用サービスとして、科学技術計算サービス「DEMOS」、販売在庫管理サービス「DRESS」、電話計算サービス「DIALS」を提供しており、お客様を通して社会・業界、マーケットを俯瞰して捉えることで、全体最適となるような共同サービスの立案・構築・提供するカルチャーが根付いています。

組織全体では受注型の開発者が大多数でサービス型は少数派です。組織再編以降、言われたものを作るのではなく、能動的な姿勢によるサービスの企画・開発力が求められるようになっている中で、私たち「Connecure®」チームは、その先駆け的な存在かもしれません。

――組織としての成長のカギを握る、重要な存在と言えそうですね。

町田

町田

そう言われると少し照れますが、「Connecure®」は間違いなく一つの成功事例だと感じています。

――そんな「Connecure®」プロジェクトに携わる皆さんですが、それぞれどのような業務をされているのでしょうか。

町田

町田

私は「Connecure®」の継続的発展の為、サービスのグランドデザインを描く企画の役割を担っています。マーケティング部門と連携し、ユーザーの行動や様々なトレンドを把握して、機能開発や効率的なデリバリー方法などを検討することがメイン業務です。

江間

江間

私の業務は、町田さんとともに企画ミーティングに参加しつつ、具体的な開発方法など、テクニカル面での方式を検討することです。まだ世に無い設計・開発を含め、DXや仮想化など、「Connecure®」の新機能の設計に取り組むテックリードの役割を担っています。ネットワーク部分を中心にプロジェクトに携わりましたが、アプリは尾崎さんが中心となり、開発をリードしていきました。

尾崎

尾崎

私は主に「Connecure®」サービスのDXの為のアプリ開発を担当しています。新たにサービスを導入する際の業務フローを簡略化/自動化することによるEX向上、また納品までのリードタイムを軽減するなどによるCX向上が目的です。

――尾崎さんはこれまでネットワーク中心の業務に携わっていたと伺っていますが、どのような流れでアプリ開発を任されたのでしょうか?

尾崎

尾崎

入社2年目にOJTの一環で、機器設置のプロセスを抜本的に見直す改善施策に携わる機会がありました。そのとき仮説を立て、サービスを生み出したり、業務を改善していくことに楽しさを感じ、いつかネットワーク以外の業務にチャレンジしてみたいと思っていました。そんな中、ISDN終了を契機に「ConnecureDX」の構想検討が始まりました。

アプリ開発の経験はありませんでしたが、DX化はもちろん、OJTでも経験した業務フローの改善に携わることへの興味がありましたし、今後の成長にもつながると思い、アサインしていただきました。

「Connecure®」は企画型のプロジェクトとして、積極的な発信やチャレンジを歓迎してくれるので、参加後も楽しみながら業務に臨むことができています。

町田

町田

若いメンバーが「楽しい」と思ってくれるような仕事を用意するのが、私や江間さんのミッションの一つだと思っていますので、尾崎さんがそう言ってくれるのは嬉しいですね。

DXによる業務フロー改善で乗り越えた、コロナ禍での想定外の事態

――これまでの業務の中で、特に印象に残っていることは何でしょうか?

町田

町田

ISDNのサービス終了に伴う「Connecure®」へのマイグレーション対応は、私たちにとってかなり大きなトピックスだったと思います。ISDNのサービス終了が2024年1月と決まっており、それまで月数十件程度だったオーダーが数百件まで急増することが予想していました。

準備は2019年頃から始め、2021年から本格的にマイグレーションがスタート。当初は増員を想定していましたが、タイムリーに増員ができず、総動員で対応しました。業務フローは確立していましたが、大量生産へのシフトは困難を極め、このままでは現在の業務のやり方では案件が捌ききれず、お客様にサービス影響が出ることは明白でした。

そこで、他業界のライン方式やリーン生産方式などを参考に、大量生産しつつNTTデータ品質を確保する新しいモデルを構築。NTTデータ品質を確保しながら大量生産を行うという、相反するピンチに対し、ワクワクするような未来感のあるグランドデザインを描き、プロジェクトを鼓舞することで、「ConnecureDX」を立ち上げました。

江間

江間

そこにコロナ禍が加わったことで、お客様も出社できず立ち合いができなくなったり、テレワーク環境が整っていないお顧客様と連絡が滞ったり、世界的半導体不足により機器が不足したりと、多くの課題が生じたんです。コロナ禍で出社できる人員が減り、数百件のオーダーに対応する為に、数百台の機器保管場所とキッティング作業場所の確保が必要でした。某物流会社様へ提案依頼をしたところ、サッカーコート程度の場所を確保できると言っていただき、物流業務は物流業者にお願いするのが最適だったという、既存の風習にとらわれず、常に当たり前を疑い最適解を模索する姿勢が、大切だということを実感する良い機会になりました。

別の問題として、作業場所は何とかなったのですが、次はSEが出社できず、委託先に新たにSE要員を確保するのにも時間がかかりました。そこで従来の業務フローを物理作業と疎通確認作業に分解し、ロケーションフリーを実現できるモバイル方式を採用。柔軟にスペース拡張ができるようにして、リモートで機器にアクセスし障害対応できる経路を構築しました。

物理作業はSEでなくとも作業ができるように、指定したシリアル番号の機器にLANケーブルを指定したポートに接続するだけで作業が完結するゼロタッチキッティングと、キッティングされた後の疎通確認の両方を自動的にできる仕組みを開発して、スキルに依存せずに出荷確認できる仕組みを作り上げました。

尾崎

尾崎

江間さんのネットワークの仕組み作りと並行して、私は物品管理アプリの開発をしました。例えば入庫時にルータのシリアル番号をバーコードで読み取り登録し、キッティング時には該当するシリアルのルータをキッティングスイッチに接続する依頼や完了報告をアプリ上でします。出庫の際には物品管理アプリ上のデータをURLスキームに変換し、印刷用の別アプリに情報連携することで、テプラ印刷や発送伝票印刷も簡単に行えるようになりました。

結果、運送会社の方が必要な作業を、タブレットのアプリ上の簡単な手順で作業していただけるようになり、オフィスで行うよりも生産性が向上しました。

ルータに関わる物理作業の課題の他に、営業の申込処理でも課題がありました。大量の申込を受け付けるには人員が足りず、コロナ禍で出社制限されている中、承諾書押印の為の出社も課題でした。そこで電子スタンプを採用し、Webオーダー受付と組み合わせるシステムを構築することで、即時に申込書を作成できるようになり、営業担当もテレワークでオーダー対応ができる仕組みが完成しました。

電子スタンプで契約処理をすることは社内でも先駆けだったので、企画部や法務部に社内手続きを相談したり、財務部に電子スタンプで請求処理を開始できるか相談したり、関係部署と調整して実現することができました。

案件増に対する仕組みづくりは大変でしたが、「Connecure®」の導入先が増えることの喜びのほうが大きかったですし、長い目で見ればこんなに貴重な経験はそうそうできないだろうと。いま振り返ってみても、楽しい仕事だったと思います。

町田

町田

現在、「ConnecureDX」の仕組みをアセット化し、組織全体の生産性向上に取り組んでいます。

また、世界的半導体不足による機器の不足は、複数社の在庫を集め、保守手配の煩雑さの課題を乗り越え、パンデミックを社会課題と捉え、複数会社(物流・メーカー)を巻き込んで、デリバリープロセスを抜本的に見直すことで、デジタライゼーションを実現し、無事に乗り越えることができたのは組織としても大きな自信になったと思います。社会基盤を支えるNTTデータだからこそできた仕事だと思いますし、当社の強みである組織力を生かした物づくりは、実に面白かったですね。

――未曾有の事態を一丸となって乗り越えた経験は、なによりのやりがいだったと思います。江間さんはどのような点に面白みを感じますか?

江間

江間

業務の変革を自ら行える点です。先ほど尾崎さんのOJTでお話した、機器設置のプロセスを見直す施策を例に挙げると、実は私がこの施策を提案した当初、町田さんは反対の意見だったんです。

――先ほどの話を踏まえると、町田さんが反対されたことは意外です。

町田

町田

ミッションクリティカルなサービス提供をしているので品質を作りこんで提供することが当たり前だと考えていたので、すぐに賛成はできませんでした。いくら設定手順を簡単にしたからといって、お客様に機器を送付して確認をリモートで実施するという発想は、当時の私にはなかったので正直難しいだろうなと。

江間

江間

それでも、施策導入によるメリット/デメリットや実現の為の具体的な方法などをまっすぐ伝えたことで、最終的には賛成いただけましたし、強力に後押しもしてもらえました。もしNTTデータが従来の慣習に縛られている組織だったら、こうはいかなかったかもしれません。

町田

町田

いままでの業務フローは回線敷設日と機器設置日はリスク分散するうえで分けて実施していました。お客様の立ち合い回数も当然2回になるのですが、コロナ禍でお客様の出社が限られており、立ち合い回数を減らすことは十分メリットがあることは理解していました。しかし新しいフローは回線敷設と機器設置を同時に実施するには事前にお客様に機器を受領していただくことになる為、本当にお客様が受け入れてくれるか、最後まで不安でした。ですからリリース後、大きな反響をいただいたときは本当に驚きましたね。

チャレンジしてみるものだと思いましたし、自信にもつながりました。

尾崎

尾崎

特にトラブルもなかったことも印象的です。しっかりフローを整備して対応したからこそですね。

江間

江間

かなり綿密にディスカッションしましたからね。何度も壁打ちした結果だったので、本当に嬉しかったです。

様々な変化に対応できる、しなやかで強い技術者へ

――話は変わりますが、ネットワーク統括部ではどのような方が活躍できるのでしょうか?

町田

町田

目まぐるしく変化が起こるIT業界において、お客様にベストな提案をする為には、想像力が豊かであることが大切です。ネットワークに限らず、多方面に好奇心を持って取り組める方が、特に活躍いただけるのではないでしょうか。固定観念にとらわれず、柔軟に新しいことを楽しめる方にぜひご入社いただきたいですね。

尾崎

尾崎

ネットワーク統括部という名前ではありますが、必ずしもネットワークに長けたスキルをお持ちである必要はないと思っています。NTTデータという環境のもとで、実現したい明確な何かがある方であれば、どんな技術も生かせるはずです。私自身、「もっとこうしたほうが良いのでは?」とよく考えるのですが、そのたびにアイデアを発信し、形にすることができるので、この環境にとても満足しています。自ら課題を設定し、自由度の高い設計をしたいという方なら、楽しめると思いますよ。

――ありがとうございます。そんなNTTデータの最前線で活躍される皆さんから見て、働くうえでの一番の魅力は何でしょうか。

尾崎

尾崎

品質に対する高い知識や知見を学べる点が魅力です。金融や公共のシステムを提供しているだけあって、品質や信頼性を追求する姿勢が、会社全体に根付いています。品質面で高いスタンダードを持った技術者を目指すには、最適な環境だと思います。

江間

江間

私は、実践で使える知識や技術を習得する為の制度が整っている点を挙げたいですね。体系化された知識を身につける為には、座学などでインプットできる場が大切ですが、得た知識をアウトプットする場も同じくらい重要です。年齢や社歴に関係なく、新しいことへのチャレンジに寛容なNTTデータには、その両方が存在します。

町田

町田

世の中に新しい技術や開発手法、サービスなどが次々と生まれてくる中で、NTTデータはそれらに柔軟に対応し、常にベストプラクティスを提示してきました。ここ数年間で、イノベーション、DX、生成AIなど、技術的なテーマが変遷してきました。この環境に身を置くことで、様々な変化に対応できる技術者を目指せる点が、NTTデータの魅力だと思います。

尾崎

尾崎

柔軟性という点では、公募などの制度を活用して、柔軟なキャリアパスを描ける点も魅力に感じています。実際に私も、入社当初はネットワークを主軸としたキャリアパスを描いていましたが、途中でDXに興味を抱き、現在の業務にチャレンジさせていただきました。技術トレンドが目まぐるしく遷移していく中、新しい分野に柔軟にチャレンジできるというのは、技術者として長く働く環境としては最適です。

――皆さんのお話を通して魅力がとても伝わりました。最後に、転職をお考えの方に一言メッセージをいただけますでしょうか?

町田

町田

私たちの組織は、自らサービスを企画・開発していますので、一般的な受託開発と比べて、新しいことに挑戦する機会が多いと思います。むやみに新しい技術に飛びつく必要はありませんが、変化に対して楽しんでチャレンジできる方にはピッタリだと思いますので、ぜひNTTデータでチャレンジすることを楽しんでいただきたいですね。

江間

江間

自ら行動に起こせる方であれば、部署も、ポジションの壁さえも越え、様々なキャリアや経験を持った仲間とともに、物づくりや仕組みづくりをすることができます。未来を想像し、多角的な視点で物事を見極めたうえで多方面にチャレンジしたい方にとって、最適な環境です。

尾崎

尾崎

NTTデータは規模も大きいので、マネジメントがメインのキャリアパスを想像される方も多いかもしれませんが、必ずしもそうではありません。テクニカルグレード(TG)制度により専門領域でのプロフェッショナルとしてのキャリアパスも描けますし、他事業部への異動も比較的しやすい環境ですので、ぜひ自分だけの理想のキャリアを描いてほしいです。

――

ISDN終了やコロナ禍によるリソース不足など、数々の困難を乗り越えてきた3人。「あのときは大変だった」と言いながらも、その表情からは変化を楽しんでいる様子がうかがわれました。社会基盤を支えるサービス提供者としての責任感と誇りを胸に、彼らの挑戦はこれからもつづきます。