- 目次

ITILとは何か

ITIL(※1)とはサービスマネジメントに関して、日本ではもちろんのこと、世界で最も広く採用されているガイダンスです。IPAのITサービスマネージャ試験やISO20000シリーズ、各種サービスマネジメントツールなど、さまざまな資格や規格、製品のベースになっています。

ITILはInformation Technology Infrastructure Libraryの略称ですが、現在のITILは「ITインフラストラクチャの書籍群」ではありませんので、この呼称は使われておりません。

ITILは保守運用のためだけのガイダンスではない

ITILは1990年頃に英国で誕生し、およそ10年おきに大きなアップデートを続けております。最新版は2019年に発表されたITIL4です。

日本ではITILv2が発表された2000年頃から保守運用のためのガイダンスとして広まったという経緯があり、今もなお多くの方がITILは保守運用のものと認識しているかもしれません。

しかし、もし読者の皆さんが「ITILは完成したシステムをトラブルなく継続させるためのものであり、最新の技術や技法を活用する現場や、開発のフェーズで利用するものではない」というご認識をお持ちであれば、その認識を見直していただきたいと思います。

最新版のITIL4はDXを推進するためのガイダンスといわれており、クラウドやコンテナ、AIなどの新しい技術や、アジャイルやリーン、DevSecOpsなどの新しい手法や技法を柔軟に取り入れることが可能です。開発担当の方や、SI企業に発注をされるユーザー企業の方なども含め、サービスに携わるすべての方々に活用いただけます。

ITILv3からITIL4への変化

現在も日本で広く利用されているITILv3ですが、最新版のITIL4ではさまざまな点でアップデートがなされています。ここでは主要な3つの変化をご紹介します。

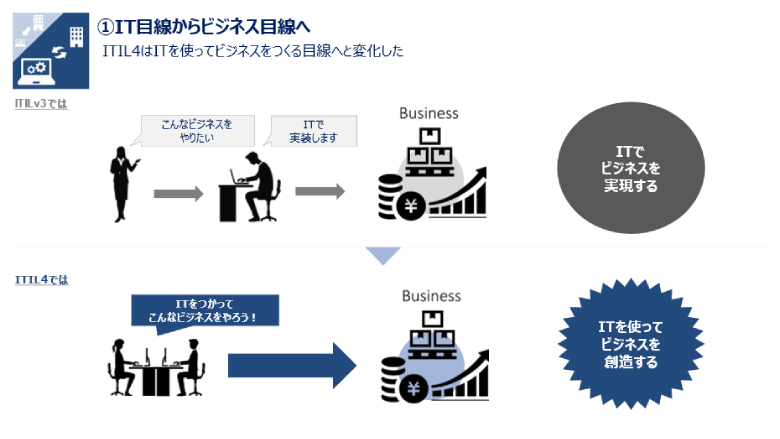

(1)IT目線からビジネス目線へ

1つ目の変化は「IT目線からビジネス目線へ」です。

ITILv3では「ビジネスの要望を、ITを用いてどのように実現するか」というIT目線でした。これが、ITIL4では「ITを用いてどのようにビジネスを形づくるか」というビジネス目線に変わりました(※2)。

具体的には、外的要因を分析するための「PESTLE」フレームワークが含まれるようになり、サービス消費者にとっての価値をビジネス目線で考えるための「サービスブループリント」や「カスタマージャーニー」といったフレームワークが紹介されています。また、組織を導く指針として「従うべき原則」も採用されました。

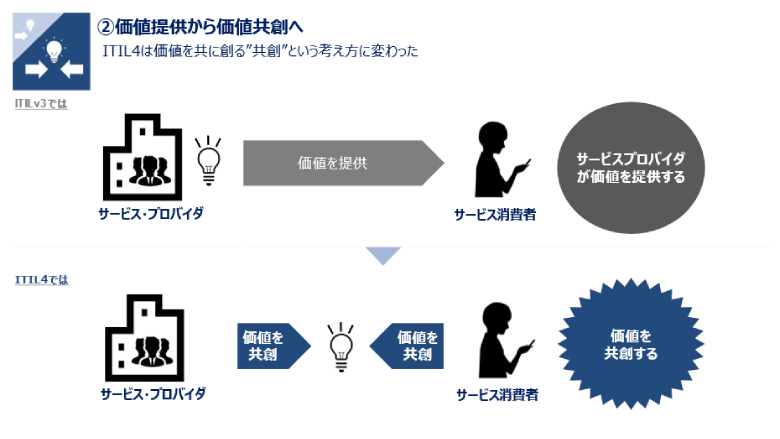

(2)価値提供から価値共創へ

2つ目の変化は「価値提供から価値共創へ」です。

ITILv3におけるサービスプロバイダとサービス消費者の関係性は「サービスプロバイダはサービス消費者の要望を汲み取り、価値を提供する」という一方向的なものでした。

これが、ITIL4では「サービスプロバイダとサービス消費者は価値を共に創り出す関係である」と双方向の関係性に変化しました(※3)。この考え方は「共創」と呼ばれ、ITIL4ではサービスという言葉の定義やサービス・バリュー・システムの目的など、さまざまな場所で登場します。

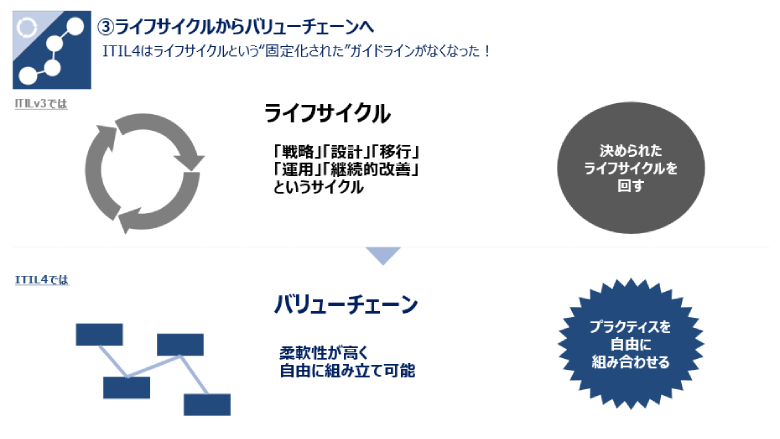

(3)ライフサイクルからバリューチェーンへ

3つ目の変化は「ライフサイクルからバリューチェーンへ」です。

ITILv3では、「ライフサイクル」という形でサービス提供の流れやその中でサービスプロバイダが実施するべき内容が明確に定義されていました。これが、ITIL4では「バリューチェーン」という、柔軟性が高く自由に組み立てできる考え方に変わりました。

以前は、「ITILといえばライフサイクル」といわれるほどライフサイクルの考え方がITILを象徴していましたが、固定化された考え方は柔軟性に欠けるという欠点もありました。この思い切った変化によりITILは新しい技術や手法、技法を柔軟に取り入れることが可能となったのです。

以前のITILも、組織のビジネス全体をカバーすることをめざしてつくられていました。しかし、日本では保守運用のためのガイダンスとして広まったという経緯があり「ビジネスの要望を、ITを用いてどのように実現するか」というIT目線の傾向が強くなっていたのです。

以前のITILにも事業関係管理やサービスポートフォリオ管理などを通じて顧客と共に価値を定義するためのプロセスはありました。しかし、「共創」という形で明記されるようになったのはITIL4からです。

おわりに

今回はITILの基本的な概要と、最新版であるITIL4のアップデート内容を紹介しました。第2回はアップデートの背景やDXとの関連性などを詳しく解説する予定です。

ITILに興味を持たれた方や、さらに詳しく知りたい方には、書籍『【ITIL4公認】ITIL 4ファンデーション試験対策』(日経BP)をお勧めします。また、資格制度もありますので、体系的に学習し資格取得を目指される方は関連ページの研修受講をご検討ください。

また、「サービスの無理・無駄・ムラを無くし、効率を高めたい」「頻発するトラブルに対応したい」といった現場レベルのお悩みから、「複数のサービスに対する投資判断」「DX推進方法」といったビジネスレベルのお悩みまで、当組織ではITILの専門家がサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

ITIL®はPeopleCert groupの登録商標であり、PeopleCert groupの許可のもとに使用されています。すべての権利は留保されています。本記事ではITILの登録商標マーク(®;Registered Trademark「登録された商標」)を省略しています。

また、その他記載の組織名(会社/団体/機関)、製品名は、それぞれの会社/団体の商標または登録商標です。それらについても登録商標マークおよび商標マーク(™;Trademark「商標」)、その他の商品・サービスの登録に関するマークを省略しています。

『ITIL(R)4ファンデーション試験対策』について:

https://bookplus.nikkei.com/atcl/column/032900009/101400197/

INTELLILINK Training Academyについて:

https://academy.intellilink.co.jp/course-itsm