改正法のポイントは『仮名加工医療情報』と『連結可能匿名加工医療情報』

2020年10月、内閣総理大臣を本部長とする医療DX 推進本部が設置された。目的のひとつは、医薬品・医療機器の開発や医療分野の研究開発を促進するために、医療データの二次利用に向けた環境整備を進めることである。その施策のひとつが『次世代医療基盤法』だ。

2018年に施行された次世代医療基盤法について、内閣府 健康・医療戦略推進室 参事官補佐である吉原博紀氏は、「正直に言えば、十分に使われているという状況ではありません」と率直に語る。その状況を打破するために検討されているのが、『改正次世代医療基盤法』である。既に国会を通過し、2024年4月~5月に施行される予定だ。

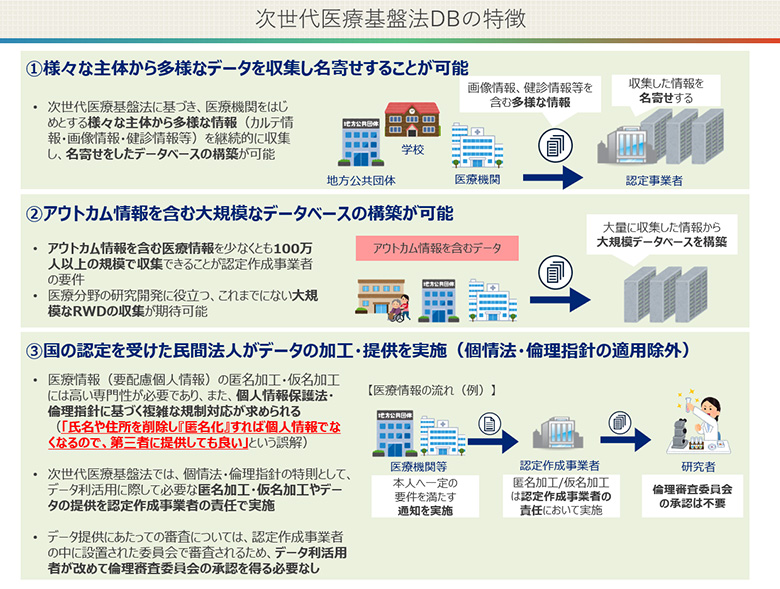

次世代医療基盤法はどのような法律なのか。吉原氏は「大きく3つの特徴があります」と語る。1つ目は、さまざまなカルテ情報や画像情報・健診情報などを含めて、多くの医療機関から集めた医療情報を個人単位で名寄せすることが可能であること。2つ目は、アウトカム情報が含まれた大規模なDB(データベース)を構築できること。これにより医療分野の研究開発に役立つ、これまでにない大規模なRWDの収集が期待される。3つ目は、国の認定を受けた民間法人がデータの収集・加工・提供を実施する際には、個人情報保護法や倫理指針の適用が除外されることだ。

図1:次世代医療基盤報DBの特徴

『改正次世代医療基盤法』では、上記の特徴を持つ次世代医療基盤法の活用を推し進めるため、「RWDにつながる『仮名加工医療情報』の新設」と「NDBをはじめとした公的DBと『匿名加工医療情報』の連結」という2点を柱として法改正が行われた。それぞれについて吉原氏の説明から要諦を押さえる。

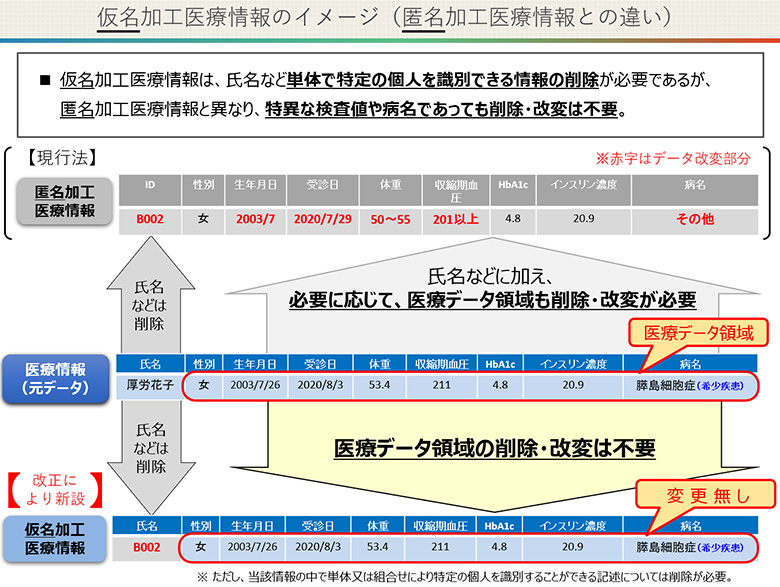

まず、1つ目のポイント「『仮名加工医療情報』の新設」の概要だが、最初に『匿名加工医療情報』と『仮名加工医療情報』の違いを整理する必要がある。

『匿名加工医療情報』は従前より存在した制度で、特定の個人を識別させず、元の医療情報に復元できないよう加工した情報だ。必要に応じて希少疾患や特異な検査値などを削除改変している。『仮名加工医療情報』は今回の法改正により新設されたもので、他の情報と照合しない限り、個人を特定できないよう加工した情報である。匿名加工医療情報とは異なり、特異な値や希少疾患名などの削除は基本的に不要となる。

図2:仮名加工医療情報のイメージ

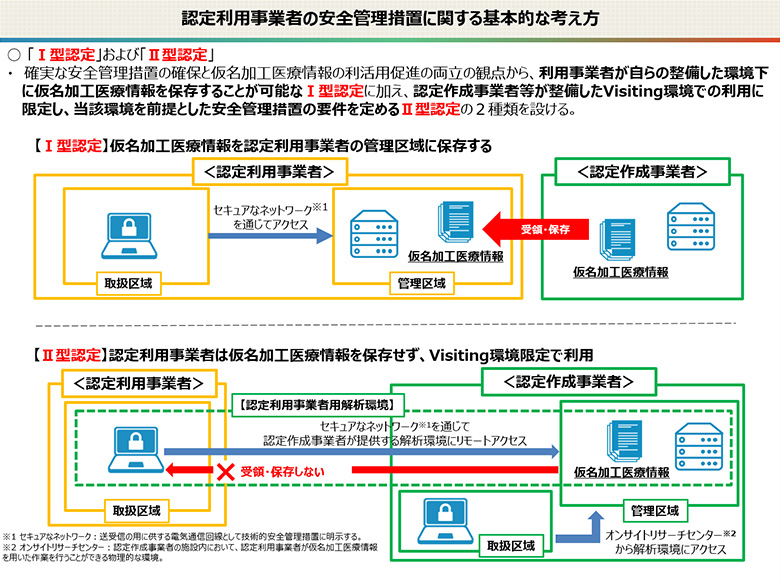

『匿名加工医療情報』と『仮名加工医療情報』を作成できるのは、国の認定を受けた認定作成事業者だけだ。その取扱い業務などは、同じく国の認定を受けた『認定受託事業者』が行う。いずれも厳格な審査項目に基づき国が認定した団体・企業である。また、『仮名加工医療情報』は提供される側にも審査があり、国が『認定利用事業者』として認定した製薬企業や大学などの研究機関のみに提供される仕組みだ。

『認定利用事業者』の基準について吉原氏は、「適切な役割分担の観点から、個別具体的な研究内容については『認定作成事業者』が審査を行い、国は漏洩等を防ぐための安全管理措置を中心に確認をして、認定を行います」と説明。現時点では、『仮名加工医療情報』を『認定利用事業者』が自ら保存する『I型認定』と、自ら保存せずにリモートアクセス環境などで利用する『II型認定』の2種類を設ける予定である。「特にII型の場合には利用事業者側で整備しなければならない安全管理措置を相当程度、緩和できると思います」と語る。

図3:認定利用事業者の安全管理措置に関する基本的な考え方

2つ目のポイントは、「『NDB』などの公的DB(データベース)と『匿名加工医療情報』の連結」だ。『NDB』とは、レセプトや特定健診情報等を扱う公的DBである。これ以外にも厚生労働省を中心に、さまざまな健康・疾病関連の公的DBが存在しているが、これらの公的DBのうち一部(改正次世代医療基盤法の施行日時点では、NDBのほか介護DB、診断群分類包括評価DB)と『匿名加工医療情報』が連結可能になり、医療情報を活用した研究の可能性がさらに拡大すると目されている。なお、公的DBと連結可能な状態となるよう連結用のIDを付した匿名加工医療情報を『連結可能匿名加工医療情報』という。

『改正次世代医療基盤法』に活用には、医療外のデータに目を向けることが重要

京都大学医学部附属病院医療情報企画部 教授の黒田知宏氏は、2つ目のポイントである、NDBなどの公的DBとの連結が生み出す可能性に言及する。

「NDBと介護DB、DPC(診断群分類包括評価)DBとの連結解析は既に始まっており、今年中に死亡情報との連携も行われます。つまり、NDBから死亡アウトカムを取得できるようになるのが、まもなく見えてくる世界です。これにより発症から死亡に至るまでの治療実態が把握できるようになり、治療介入の効果検証が可能になります」(黒田氏)

本記事は2024年2月開催のイベント内容をまとめた2本のレポートから、次世代医療基盤法の改正について一部抜粋してご紹介しています。

レポート全文はこちらからダウンロードいただけます。

1.【内閣府・京都大学・NTTデータ】改正次世代医療基盤法が生み出すRWDの可能性

京都大学医学部附属病院 医療情報企画部 教授 黒田 知宏先生

内閣府 健康・医療戦略推進事務局 参事官補佐・弁護士 吉原 博紀先生

NTTデータ第二インダストリ統括事業本部 製薬・化学事業部 部長 関根 志光

目次

- 改正法のポイントは『仮名加工医療情報』と『連結可能匿名加工医療情報』

- 『改正次世代医療基盤法』に活用には、医療外のデータに目を向けることが重要

- 『構造データ』と『非構造データ』を組み合わせる研究が増えている

- 『仮名加工医療情報』から生まれるRWDを薬事承認に活用する

2.【塩野義製薬・田辺三菱製薬・サスメド】ヘルスケアプラットフォーマーが掲げる事業戦略と展望

京都大学医学部附属病院 医療情報企画部 教授 黒田 知宏先生

田辺三菱製薬株式会社 取締役 日本デジタルヘルスアライアンス(JaDHA)会長 小林 義広先生

塩野義製薬株式会社 取締役副会長 澤田 拓子先生

サスメド株式会社 代表取締役社長 医師・医学博士 上野 太郎先生

目次

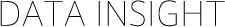

- 顧客ニーズに応じたさまざまなヘルスケアサービスを提供するプラットフォーム『HaaS』

- 『HaaS』を活用したADHDと認知症ケアの実例

- 『デジタルヘルス』、『SaMD』、『non-SaMD』の定義を正しく理解する

- デジタルヘルス産業におけるマネタイズの手法

- 世界的な流れである「不眠症の認知行動療法」を『DTx』で実現する

- 有識者3名が考えるデジタルヘルスケアビジネスにおける日本の勝ち筋とは

本レポートは2024年2月5日に開催された「NTT DATA Pharma Strategy Summit 2024」での講演をもとに構成しており、講演者の企業名、役職はイベント当時のものです。

NTTデータの考える製薬ビジネスの未来に関するホワイトペーパーを公開しています。

https://www.nttdata.com/jp/ja/industries/lifescience/

あわせて読みたい:

本記事は2024年2月開催のイベント内容をまとめた2本のレポートから、次世代医療基盤法の改正について一部抜粋してご紹介しています。

レポート全文はこちらからダウンロードいただけます。

ぜひダウンロードしてご覧ください。

本レポートは2024年2月5日に開催された「NTT DATA Pharma Strategy Summit 2024」での講演をもとに構成しており、講演者の企業名、役職はイベント当時のものです。